Schoenberg, der Anti-Monteur

Als vor bald 103 Jahren Schoenberg zwischen dem 24. und 29. Juli 1921 sein erstes Zwölftonstück komponierte – das Präludium der Suite op. 25 für Klavier – ahnte er nicht, daß er einen Bumerang in die Welt geschickt hatte, der ihm das Etikett des Zwölfton-Komponisten zurückbringen würde.

Eigentlich wollte er nur Komponist sein.

Gewiß, er war sich der Bedeutung bewußt, mit diesem zwölftönigen Verfahren etwas gefunden zu haben, das einen ungeheuren Reichtum an klanglichen Möglichkeiten eröffnet.

Und gewiß, es sollten alle wissen und aus diesem Brunnen trinken können: „Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ ... daß sie sich nicht mehr mit einigen auserwählten auf eine Tonart beziehen, sondern frei davon gleichberechtigt zueinander in Beziehung stehen.

Eine gesellschaftliche Utopie, vorgeführt in der Musik: Die befreite Sozietät der Töne, frei von der Herrschaft eines Grundtons.

… frei von der Zwölfton-Methode …?

Darin liegt das Dilemma dieser Freiheit.

Keines für Schoenberg:

Er führt keine Zwölftonmusik vor, die den Hörer anhält, über alle Zwölfe Buch zu führen, denn die Zwölftönigkeit ist bei ihm nie Zweck, sondern immer nur unterschwelliges Resultat eines musikalischen Gedankens, ausgehend von einer thematischen Idee, einer melodischen Gestalt, die sich in zwölf verschiedenen Tönen entfaltet und den Hörer einen klanglichen Reichtum erleben läßt, ohne daß ihm des Pudels Kern bewußt wird.

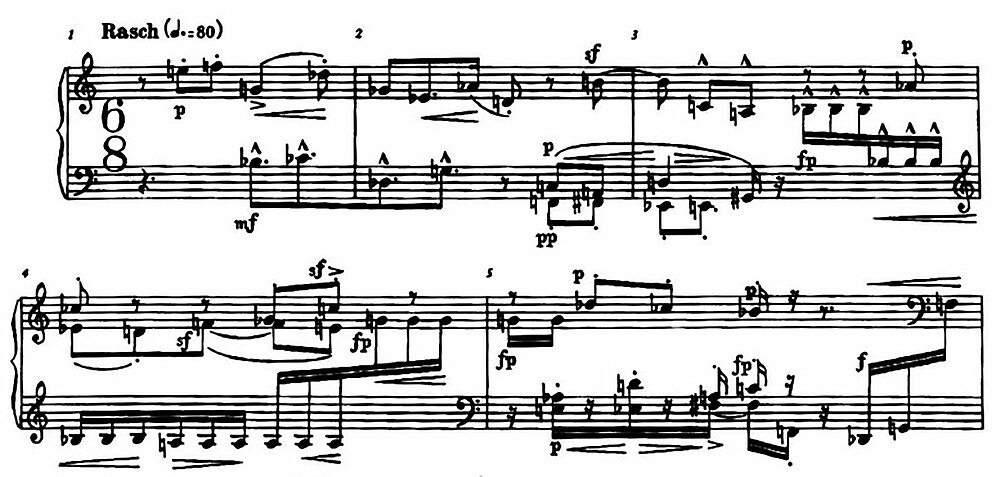

Das heißt: Die Zwölftönigkeit verschwindet im Erklingen des musikalischen Duktus, wie in jenem Präludium aus Schoenbergs Suite op. 25:

Allein das Bild dieser Anfangstakte des Präludiums vermittelt den Eindruck von der Verschiedenartigkeit der darin sich artikulierenden Gestalten. Und nur mit Röntgenblick stellt man fest, daß die Melodie der rechten Hand in den ersten drei Takten eine Zwölftonreihe bildet, die linke Hand die gleiche, von einem anderen Ton ausgehend; daß die Kette der Tonrepetitionen von der Mitte des dritten Takts in die umgekehrten Intervalle der Reihe führt, die mit den gleichzeitigen Gegenbetonungen erklingen; daß im fünften Takt aus der rückwärts geführten Reihe, dem „Krebs“, eine neue Gestalt entsteht und bald in die umgekehrten Intervalle dieses Krebses führt.

Reihe – Umkehrung – Krebs der Reihe – Krebs der Umkehrung: die vier Grundformen der Zwölftonmusik.

Aber nichts davon hört man, nichts davon soll man hören.

Und selbst dem Röntgenblick entzieht sich zuweilen der genaue Verlauf der Grundformen, wenn die Reihenfolge der Töne nicht eingehalten ist, wenn Grundformen derart miteinander verquickt sind, daß jeder Röntgenblick versagt; wenn gar ein Ton fehlt, oder ein Ton sich zwischendurch wiederholt, bevor die Reihe durchgelaufen ist – so geschehen in Schoenbergs Violinkonzert, nicht aus Versehen, nicht absichtlich, sondern unbewußt, da er in diesem Moment etwas im Ohr hatte, daß sich nur so und nicht anders in den musikalischen Verlauf fügte. Von seinem Schüler Felix Greissle, meinem Kompositionslehrer, erfuhr ich dazu, daß er Schoenberg mehrfach auf jenen vermeintlichen Fehler hingewiesen habe und schließlich eine Postkarte mit den Worten erhielt: „Na wenn schon!“

Schoenbergs Zwölftonmusik tanzt aus der Reihe.

Er bringt Intervalle miteinander ins Spiel, nicht nur im Nacheinander der Reihentöne, sondern auch jenseits davon, wenn man sich die Reihe räumlich projiziert vorstellt. Zugleich bildet sich dieses Spiel im Tanz einer Prosodie, einem sprechenden, gestischen Duktus, aus dem sich eins ins andere ausspinnt, eins gegen das andere steht, eins aufs andere reagiert.

So entsteht eine musikalische Theaterszene, wie schon in jenen Anfangstakten des Präludiums; eine Bühnensituation, mit Haupt- und Nebenakteuren, mit sich versammelnden Gruppen, und latent bildet sich daraus ein tonaler Hintergrund zwischen F-Dur und B-Dur schwebend als atmosphärischer Farbe.

Zwölf nur aufeinander bezogene Töne?

… daß sie sich nicht mehr mit einigen auserwählten auf eine Tonart beziehen, sondern frei davon gleichberechtigt zueinander in Beziehung stehen?

Die befreite Sozietät der Töne, frei von der Herrschaft eines Grundtons?

Das ginge nur, wenn sie starr im Raum stünden.

Musik aber ist eine Zeitkunst. Beim Komponieren hat man vom ersten Ton an einen Vertrag unterschrieben, die Zeit zu erfüllen.

Mit der Prosodie und Gestik seiner musikalischen Gestalten schickt Schoenberg die zwölf Töne in die Zeitläufte mannigfaltiger Beziehungen, wechselnder Nähe und Ferne zwischen den Tönen und wechselnder Beziehungsgeflechte, darin sich Neigungen und Tendenzen abspielen, in ständig wechselnden Ungleichgewichten – mit einer Ahnung der Tonalität: Denn sie läßt sich nicht ausradieren, ist Teil unseres kulturellen Gedächtnisses und erscheint in der Zwölftonmusik Schoenbergs gleichsam aufgehoben als kosmische Hintergrundstrahlung: aufgehoben im Doppelsinn des Wortes: Tonalität ist da und nicht da. So löst Schoenberg seine Zwölftonmusik von den Fesseln der Zwölftönigkeit.

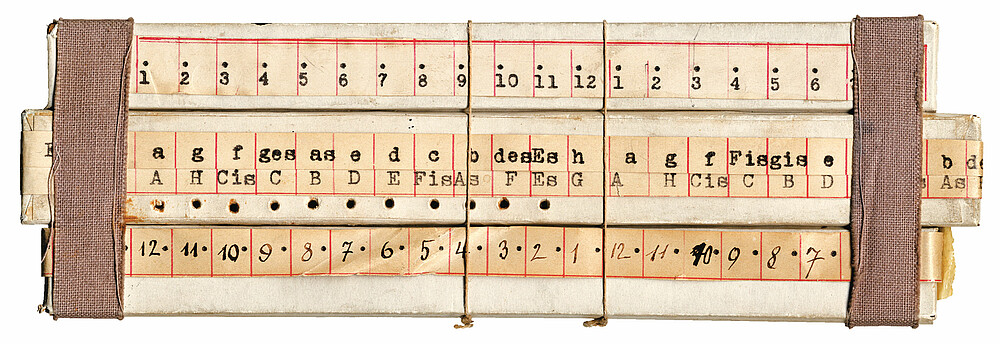

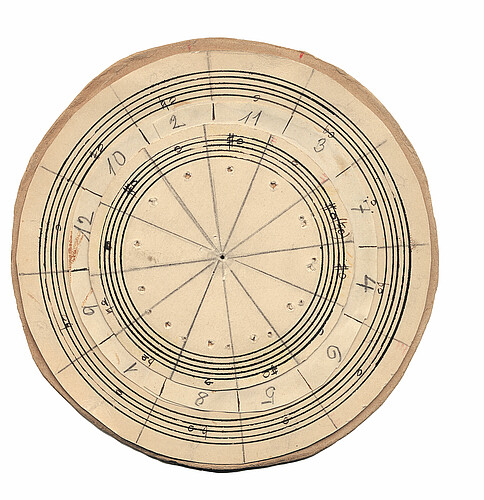

Dazu begibt er sich nach einem ersten Einfall, in dem sich die Zwölftonreihe bildet, zunächst in ihre Fesseln: Er erstellt eine Tabelle jener vier Grundformen der Reihe mit ihren Transpositionen, denn jede der Grundformen kann von jedem Ton der chromatischen Skala aus erklingen; das ergibt 48 Formen, die er sich, wie bei seinem Bläserquintett, auch auf einer Drehscheibe oder einem Tonschieber einstellen kann (siehe Abbildungen). Auf diese Weise macht er sich die darin schlummernden Beziehungsmöglichkeiten bewußt – so bewußt, daß er sie „im Ohr“ hat, wie er einmal jenem Felix Greissle schrieb.

Mit diesen Möglichkeiten im Ohr löst sich die Montage der 48 Formen in die Theaterszenen der Komposition, die auch im Ohr entsteht, so, als würde sie leibhaftig gespielt.

Aber wie stellte er sie sich gespielt vor?

Mit einem Gespür für die Mimik, Gestik, Bewegung und Diktion der musikalischen Gestalten, mit kleinen Interpunktionen oder auch größerem Innehalten, mit einem Nachgeben und Anziehen im Tempo, so wie eine Mutter Courage ihren Text vortragen würde, da sie sich in ihn hineinvertieft und ihm dessen innere Bewegung abgelauscht hat – Nuancen, die nicht geschrieben stehen, aber gleichsam zwischen den Zeilen warten.

Und wie wird Schoenbergs Musik gespielt?

Überwiegend ohne Punkt und Komma, als würde Mutter Courage ihren Text aufsagen. So kommt es, daß gerade die Zwölftonmusik Schoenbergs oder auch Weberns als kühles, mathematisches Konstrukt wahrgenommen wird, als die Montage, die sie nicht ist.

Zu seinen Lebzeiten gab es für Schoenberg glücklicherweise zwei Interpreten, die verstanden hatten, was bei ihm zwischen den Zeilen steht und entsprechend erklingen sollte: den Pianisten Eduard Steuermann und den Geiger Rudolf Kolisch, der ein Streichquartett gebildet hatte, das die Quartett-Kompositionen Schoenbergs und seiner Schüler intensiv studierte und vielfach aufführte. Die Probenarbeit der vier Musiker war so intensiv, daß sie diese Werke auswendig spielten, gleichsam als würde diese Musik aus dem Moment des Musizierens entstehen.

Den historischen Aufnahmen des Kolisch-Quartetts, auch wenn sie noch so rauschen, ist genau das anzuhören. Während meines Studiums bei Rudolf Kolisch stand das Wie des Spielens stets unter seinem Leitsatz: „Die Finger müssen dem Gedanken folgen“.

Das gilt natürlich für alle Musik.

… und bei zwölftöniger verfliegen dann die Gedanken an die zwölf Töne.

Berthold Tuercke, Musiktheoretiker und Komponist, ist

Gastprofessor für Musiktheorie. Im Rahmen des Festivals crescendo wird er am 4. Juli über Schoenbergs Violinkonzert vortragen.