In der Werkstatt für experimentelle Druckgrafik

An den Wänden der Werkstatt links und rechts der hellen Fensterfront

zum Ruinengarten hängen großformatige Drucke. Kaum freier Platz.

Wir sprechen, während Lisa, Ronja und Lilith arbeiten und Katja, die

Werkstattleiterin, gelegentlich mit aufmerksamem Blick einen vorsichtigen

Rat gibt oder selbst mit anpackt. Die Arbeitsatmosphäre in

der Werkstatt ist energetisch, konzentriert und zugleich sehr offen.

Katja: Das ist total wichtig. Dass man seine Arbeiten hier frei entwickeln

kann. Man hängt hier Sachen, die nicht fertig sind – man gibt da

sehr viel von sich preis und ist immer gleich öffentlich. Also muss man

für einen Raum sorgen, der ein Labor ist: Hier wird nicht ausgestellt,

sondern man ist im Prozess. Die Drucke links an den Wänden sind

Lisas neueste Arbeiten. Es sind Hochdrucke kombiniert mit Tiefdruck,

auf Papier und auf Seide. In verschiedenen Stadien der Druckplatte

und mit unterschiedlichen Farben. Sie hat wasserlösliche Farben verwendet,

die relativ schnell trocknen. Ölfarben oder Drucke mit mehreren

Farbschichten brauchen zwei, drei Wochen, wie die von Lilith

gegenüber.

Neben uns liegen 2 m große Blätter feuchtes Büttenpapier. Sie wurden

über Nacht gewässert und sind nun bereit.

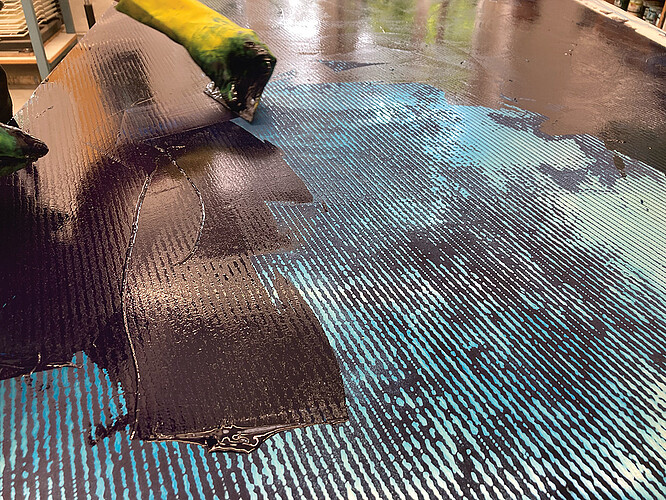

Katja: Lilith reibt gerade ihre Zinkplatte aus, die wir gleich drucken

wollen. Und Ronja mischt die sojabasierten Farben auf den Farbsteinen

für ihren neuen Druck von Tetrapak. Beides werden Tiefdrucke

und dafür benutzen wir Bütten.

Und schon sind wir mitten drin: Was ist Experimentelle Druckgrafik?

Katja: Ich fange mit der Frage an, was ist Hochdruck, was ist Tiefdruck?

Beim Hochdruck werden die hoch liegenden Stellen des Druckstocks

gedruckt, dazu gehören Holzschnitt, Linolschnitt. Die Drucke

können mit der Druckpresse oder mit der Hand „abgerieben“ werden.

Der Tiefdruck – dazu gehören Radierung und Kupferstich – ist genau

das Gegenstück zum Relief, da werden die tief liegenden Stellen gedruckt.

Klassisches Material sind Kupfer- oder Zinkplatten. Die Farbe

führen Höhen und Tiefen, auch eine Rasterung.

… so wie auf Liliths Platte …

Katja: Ja, die Farbe wird mit Spachtel oder Walze aufgetragen. Es

ist gut, die Metallplatten vor dem Drucken etwas zu wärmen. Die

Ölfarbe geht dann besser in die Vertiefungen, weil sie flüssiger ist.

Gerade wenn Lilith wie hier mit Carborundum arbeitet und große gerasterte

Flächen hat, muss überall genug Farbe hinein. Die überschüssige

Farbe reibt man dann mit Gaze aus, mit kreisenden Bewegungen,

ohne zu scheuern. Für mich ist die Platte auszureiben die schönste Arbeit

– eine sehr kontemplative Tätigkeit. Und sich darauf zu freuen,

wenn dein Motiv dir wieder entgegenkommt.

Das Experimentelle ist also bei jedem Element, jeder Phase, jeder

Technik.

Katja: Es ist wichtig, dass man versteht, wie das druckgrafische Denken

und die Techniken funktionieren, um sich dann ins Experiment

zu begeben und sich aus diesem Repertoire zu bedienen. Fragen zu

stellen, in Analogien zu denken, neu zu verknüpfen, in andere Materialien

zu transferieren, in andere Werkzeuge, andere Dimensionen.

Lisa kombiniert beide Verfahren, hat zuerst einen Tiefdruck gemacht

und danach mit derselben Platte im Hochdruck darauf gedruckt, auch

auf Seide.

Katja: Ja, die feuchten Tiefdrucke liegen zunächst in Trockenpappen

und werden mehrmals umgestapelt, damit die Drucke sich nicht wellen.

Das kann einige Tage dauern. Danach druckt Lisa ihren Holzschnitt

über den Tiefdruck. Oft sind es mehrere Schichten und verschiedene

Zustände der Platte. Bei dieser kombinierten Arbeitsweise müssen einige

Besonderheiten beim Material und auch beim Schneiden mitgedacht

werden, z. B. dass das Papier mit dem Tiefdruck schrumpft und

die Platte im Hochdruck größer wirkt. Auf Seide zu drucken, war wiederum

eine Idee von Ronja.

Lilith, deine Platte ist 2 m lang, das Ausreiben der Farbe ist geradezu

bildhauerisch …

Lilith: … weil es sehr manuell ist. Und auch die Arbeit wird skulptural:

Ich werde sie in ein Metallgestell einspannen und als ein gebogenes

Panorama zeigen. Ich glaube, in der Grafik ist sehr viel von anderen

Medien und Techniken. („Der Sturm“ ist auf S. 4-5 zu sehen.)

Wie hast du hier gearbeitet?

Lilith: Zuerst im Siebdruck. Wir haben leider keine Werkstatt für Fotoradierung

mehr, und da ich gern mit Fotografie arbeiten wollte, sind

Katja und ich auf eine Carborundumpaste gekommen. Die Vorlage ist

ein Siebdruck von einer digitalisierten Zeichnung von mir auf einer

Tiefdruckplatte. Die Farbe reibt man ein, wie beim klassischen Tiefdruck.

Das Schöne ist, man sieht noch das Punktraster nach dem Siebdruck.

Die Ästhetik ist aber anders und die Ergebnisse haben tiefere

Schwärzen und starke Kontraste. Sie erinnern an Fotoradierungen,

sind äußerst präzise und detailreich. Ich habe das Tiefdruckverfahren

durch Siebdruck erweitert – man kann eben Techniken miteinander

verbinden und daraus etwas Neues entwickeln.

Vor uns mitten im Raum steht die riesige Druckpresse. Sie kann beides,

Hochdruck und Tiefdruck.

Katja: Diese Radierpresse kann 2 m Werkformate drucken. Beim Tiefdruck

druckt man mit drei Druckfilzen, sie vermitteln den enormen

Druck auf die Druckplatte und das zu bedruckende Büttenpapier.

Eingestellt wird der entsprechende Druck manuell an den beiden

Druckspindeln rechts und links an der Maschine. Das ist in beiden Verfahren

entscheidend und erfordert Erfahrung. Beim Hochdruck können

die Druckstöcke sehr unterschiedliche Höhen haben. Die Oberwalze

wird deshalb seitlich des Druckstocks mit Leistensystemen

unterfüttert und druckt „nur“ mit ihrem Eigengewicht, was schon 900

kg sind. Die Presse selbst wiegt etwa 2,5 Tonnen. Sie ist etwas sehr

Besonderes hier an der UdK. 1994 wurde sie angeschafft, da war ich

noch Studentin und habe mit Jim Dine hier zum ersten Mal experimentell

gearbeitet …

… der berühmte amerikanische Pop-Art-Künstler war für ein Jahr an

der HdK in Berlin.

Katja: Ich habe mit Holzschnitten angefangen, weil ich in einem Haushalt

aufgewachsen bin, wo Holz und Werkzeug immer herumlag.

Mich hat Zeichnung interessiert, schwarz/weiß, hell/dunkel, das Verändern

von Linie und Fläche in verschiedenen Materialauseinandersetzungen,

später die klassische Radierung und der experimentelle

Tiefdruck. Und dann kam diese große Presse, unfassbar, dieses Format

... Und dabei bin ich geblieben.

Eine solche Dimension fordert auch ein anderes Denken.

Katja: Für mich ist es spannend, die traditionellen Techniken in diesem

Format zu erweitern, zu schauen, was sich verändert, was passiert mit

den Details, den Oberflächenstrukturen, welche Materialien funktionieren,

was kann man kombinieren, was kann man drucken und wie.

Ich probiere selbst immer wieder Neues aus. Zuletzt haben mich Collagrafien

interessiert, dort ist die Druckplatte selbst eine Collage. Das

heißt, collagiert werden unterschiedliche Materialien, die Höhenunterschiede

im Minimalbereich haben, geprägtes Papier z. B., und im

Tiefdruck gedruckt. Beim Hochdruck ist das Format eigentlich unbegrenzt,

und eine Maschine braucht man ja nicht unbedingt, man kann

auch ganze Linol-Fußböden von Hand abreiben.

Was hat sich über die Jahre hier verändert oder ist stabil geblieben?

Oder ist das eher von individuellen Interessen bestimmt? Trends?

Katja: Es ist sehr individuell, aber ein Trend ist die Neugier auf Alternativen.

Neugier auf Möglichkeiten non-toxisch zu arbeiten, sowohl

bei der Bearbeitung und Herstellung der Druckplatten als auch bei

der Wahl der Druckfarben. Alternativen werden auch bei den Materialien

gesucht, beim Holzschnitt kommen oft Bretter zum Einsatz, die

wiederverwendet werden, Fundstücke … Ich finde es wichtig, zu signalisieren,

dass alles möglich sein kann. Und auch konzeptionell groß

zu denken, das Bild als eigenständiges künstlerisches Objekt zu verstehen

in der Technik der Druckgrafik. Auch das hängt sicher mit dem

Großformat zusammen. Als ich die Werkstatt übernommen habe, waren

die ersten Rückmeldungen, die Arbeiten seien sehr viel farbiger.

Ich selbst denke überhaupt nicht in Farbe. Es muss irgendwie passiert

sein …

Passieren Entdeckungen beim Arbeiten oder gibt es Funde von Materialien,

von denen ihr denkt, das könnte interessant sein?

Katja: Mir stellt sich immer die Frage, kann ich das drucken? Die klassische

Radierung arbeitet mit Metallplatten. Im experimentellen Bereich

verwenden wir auch Materialien wie Acrylplatten, Kartonagen,

also Pappen. Ronja kam irgendwann mit dem Wunsch nach großformatigem

Tetrapak. Jetzt haben wir es von der Rolle – dank ihrer Recherche.

Das alles zeige ich den Studierenden, und dann müssen sie

selbst ausprobieren, weil man nur dadurch lernt. Es ist spannend, Impulse

zu geben und zu schauen, wie sie sich dann verselbstständigen.

Ändern sich eure Motive mit einer anderen Technik, einem anderen

Material oder ist es umgekehrt?

Lilith: Ich habe zuerst viel mit Linoleum gearbeitet – auf alten Fußböden

aus der Uni. Auch mein „Hotel Kubat“ war ein Rest Fußboden,

2 m lang. Das war meine erste Serie „Lost Places“, die leerstehende

Gebäude in Berlin zeigt, die in einer Stadt, wo es keinen Wohnraum

gibt, verkommen. Da ging es mir absolut ums Motiv und weniger um

die Technik, um das Zeichnerische, was man durch den Linolschnitt

hat. Und jetzt gefällt es mir, die Motive – meine Wälder – so aufzulösen,

dass sie aus der Nähe nicht erkennbar sind. Weil man im Wald ja

auch nicht erkennt, dass man im Wald ist, erst wenn man ein bisschen

heraustritt. Bei meinen Tiefdrucken bin ich noch am Experimentieren

und habe Spaß daran, weil ich noch nicht an einem Punkt bin, wo ich

denke, dass da ein Konzept her muss. Die landschaftlichen Motive sind

melancholisch, sie haben für mich eine beruhigende Wirkung.

Ronja: Mich interessieren Nuancen von Farbe und Licht. Flüchtige urbane

Räume, stille menschenleere Szenerien und Landschaften, an

denen man aber eine Anwesenheit des Menschen spüren kann, ein

menschliches Eingreifen. So wie der Zaun in der Schneelandschaft von

„Zaungestöber“.

Diese Arbeit – auf der Rückseite des journals – ist auf Tetrapak, du arbeitest

auch auf eine Art Plastikfolie …

Ronja: … da fand ich es interessant, mit dem Dremel zu arbeiten. Man

zeichnet mit einem Bohrer, und je nachdem, was man für einen Aufsatz

einspannt, wird ein anderer Effekt erzeugt. Neulich habe ich auf

dem Flohmarkt ein altes Nagelpolierset gefunden, mit dessen Aufsätzen

kann man ganz weiche Schleifspuren erzeugen. Sie vermischen

sich dann auf der Materialebene. Mit Textilien habe ich auch viel gearbeitet,

aus dem Modedesignstudium und meiner Arbeit im Strickbereich

habe ich sie immer ein bisschen im Kopf. In der Schule führe

ich jetzt eine Druckwerkstatt AG und dafür sammle ich Stoffe, Reste

… Sie alle haben irgendwelche Strukturen und können einen Effekt

erzeugen. Ausprobieren macht Spaß: Für was könnte ein Material stehen,

was für eine Bildsprache kann es haben. Der Zaun ist so ein Überbleibsel

aus der Textilwerkstatt. Überall lässt sich irgendetwas finden.

Lisa: Bei mir sind es meistens Orte, die für mich absolut paradiesisch

waren, Sehnsuchtsorte. Ich versuche, sie aus dem Gedächtnis zu reproduzieren

und für mich zu überprüfen, wie verklärt die Erinnerung

daran ist und wie sehr sie sich verändert. In der Natur verändert sich

ständig alles, und so versuche ich, auch im Einfärbungsprozess immer

einem anderen Impuls nachzugehen, mit anderen Farben zu arbeiten.

Und ich möchte ein Rauschen erzeugen, deswegen ist alles so kleinteilig

dargestellt, sodass man fast das Wasser hören kann oder die Blätter

rascheln … („Vancouver Forest“, zu sehen auf dem Cover)

Lilith: Bei dir ist total interessant, was für eine Wirkung deine Arbeiten

haben, wenn sie farbig unterschiedlich gedruckt werden. Ich habe

das Gefühl, dass es durch die Farbveränderung auch eine andere zeitliche

Wahrnehmung gibt.

Ihr arbeitet zusammen, stellt zusammen aus, ihr kennt eure Arbeiten

und könnt sehr genau über eure Arbeitsweisen sprechen. Und ihr

schätzt einander. Das ist besonders, gerade in dieser Konstellation.

Lisa: Unsere Arbeitsweisen sind sehr unterschiedlich, sehr individuell,

passen aber gut zusammen. Ich traue mir viel mehr zu, wenn die beiden

dabei sind. Weil wir uns so gut ergänzen. Wir helfen einander bei

der Hängung oder bei der Organisation. Es ist einfach gut zu wissen,

dass man einen Rückhalt hat.

Ronja: Und wir beeinflussen uns natürlich gegenseitig. Eine Künstlerfreundschaft

im gleichen Medium hält ja nicht jeder aus. Für uns ist

das eine maximale Bereicherung.

Katja, du hast die Entwicklung der drei über die Jahre begleitet. Was

hast du beobachtet?

Katja: Lisa kommt aus dem Holzschneiden, es ist ein Spontan-Schneiden,

ein intuitives „Losknuspern“ im Material. Sie denkt mit dem

Hohleisen

in der Hand, auch bei den riesigen Platten. Beim Drucken

staune ich immer wieder, welche Farbkombinationen sie wählt.

Lisa: Ich habe mit einer 2-m-Schrankrückwand angefangen, einer

MDF-Platte, die ich gefunden habe. Darauf gibt es ja schon Strukturen,

und ich wollte ausprobieren und auf das Material eingehen.

Katja: MDF – ein schreckliches Material, aber Lisa hat mich überzeugt,

ich bin da offen. Man kann eben mit fast allen Materialien arbeiten,

mit geprägten Papieren, Tapeten, Resten von Dingen mit interessanten

Oberflächen.

Lilith: Lisa malt mit ihren Platten. Sehr intuitiv. Sie hat keine wirkliche

Vorzeichnung, nur ein paar Striche, das wars. Und es ist schon toll,

dass es einfach so im Moment passiert. Man sieht, dass sie Malerin ist.

Mir fällt es total schwer, verschiedene Farben zusammenzudenken,

deswegen ist es immer nur eine.

Hast du eine Vorstellung von deinem Bild, wenn du beginnst?

Lisa: Ich habe schon eine Idee, überlege mir dann, was im Hochdruck

hell ist und wie ich das so machen kann, dass es gleichzeitig als Zeichnung

im Tiefdruck funktioniert. Und so ergibt es sich dann. Es ist der

Hochdruck, der bestimmt, und den versuche ich im Tiefdruck gleichzeitig

mitzudenken.

Katja: Lilith hat angefangen mit ganz durchgeplanten Linolschnitten,

mit detailreichen Vorzeichnungen auf der Platte in schwarz/weiß – im

Schneiden mit einer gewissen Strenge, einem Raster in der Vorlage,

und mit einer enormen Geduld hat sie viele Stunden daran geschnitten.

Ein ganz anderer Ansatz. Ein Raster ist an sich schon ein druckgrafisches

Prinzip. In der Strenge des Rasters eine Freiheit und eine Abstraktion

zu entwickeln, das finde ich spannend. Das sieht man auch

in ihren letzten Arbeiten – man erkennt immer einen „echten Lilith“.

Lilith: Ich plane wirklich vom Beginn bis zum Ende. Ich kann nicht intuitiv

arbeiten. Es gibt kaum Zufall, er passiert dann erst beim Drucken,

bei der Platte eigentlich nicht. Am Ende kann es aber wirklich

ganz anders aussehen.

Der Zufall erschreckt dich? Weil er dir die Kontrolle entreißt?

Lilith: Am Anfang fand ich es richtig schwer, mich auf den Zufall einzulassen.

Gerade, wenn man ein Perfektionist ist. Katja sagt aber,

dass das Teil des Verfahrens ist. Mittlerweile kann ich einiges besser

einschätzen.

Ronja: Ich habe zum Beispiel im Skizzenbuch erst einmal meine Fotos

gemalt und danach angefangen zu schnitzen. Das sieht man den

Arbeiten an, weil sie malerischer werden, als wenn ich mich an einem

Foto orientiere.

Lisa: Ronja hat immer ein Konzept, auch ganz bestimmte Farben, und

sie arbeitet so lange daran, bis es so wird, wie sie es sich vorgestellt

hat. Es ist voll schön, dass jemand das so im Kopf hat. Man merkt,

dass sie vorher Modedesign gemacht hat. Das Konzeptionelle und

auch dieses Stoffliche. Und es gibt immer ein Tüpfelchen, eine kleine

Überraschung, etwas worüber man sich so richtig freut. Und bei Lilith

merkt man, dass sie aus dem Linolschnitt kommt. Bei ihr geht es viel

um Struktur und Schnitt, nicht so sehr um Farbe. Es ist wirklich krass,

wie lange sie an den Platten schneidet und wie genau. Von uns ist

sie wahrscheinlich am genauesten. Ich schneide ja meistens drauf los.

Manchmal versuche ich es auch mit einem Konzept, aber das verwerfe

ich sehr bald im Arbeitsprozess. Ganz nach Vorlage zu schneiden – da

hätte ich Angst vor – vor der Kontrolle.

Katja: Jeder findet seinen Weg. Ronja kam zum ersten Mal in die

Werkstatt mit einer Platte, einer Idee und einer Frage. Sie probiert

ganz viel aus, kombiniert Materialien, puzzelt ihre Druckplatten aus

mehreren Teilen zusammen, druckt mehrere Ebenen übereinander …

Ich finde es spannend, sich hineinzudenken in unterschiedliche Studierende

und ihre Ideen, die Herausforderung, sich etwas in den Kopf

zu setzen und dann zu schauen, wie man es hinbekommt, das Durchhaltevermögen

und am Experiment bleiben. Das Tolle an der Arbeit

hier ist, dass man am Morgen nicht weiß, was am Abend an den Wänden

zum Trocknen hängen wird.

Katja Wolf leitet die Werkstatt für Experimentelle Druckgrafik.

Lilith Nossol studiert Bildende Kunst (Lehramt) bei Prof. Karsten

Konrad, Lisa Faustmann bei Prof. Mark Lammert, Ronja Look

(Lehramt) bei Prof. Gregory Cumins.

katjawolf.net; @lilith_nossol; @faust_frau; @ronjalook

Werkstattbesuch und Text: Marina Dafova