Peccato! Von Seelendieben, Zwergen und Kamelen in Kunst und Architektur

Der plagiarius oder plagiator ist dem lateinischen Ursprung nach ein

Seelendieb, also Menschen- oder Sklavenhändler. Schon seit der Antike

aber verstehen wir im übertragenen Sinn unter dem Begriff zunehmend

jenen Dieb, der Ideen klaut und sich daran bereichert. Das Plagiat

bezeichnet das unrechtmäßig hergestellte Produkt dieses Diebstahls. Es

ist in erster Linie der verschleiernde Umgang mit der Urheberschaft, der

den Prozess und das Ergebnis zu einem amoralischen Konstrukt macht,

nicht so sehr die Tatsache des Aufgreifens oder Weiterverarbeitens der

Idee.

Vor nicht allzu langer Zeit hat der Kunsthistoriker Horst Bredekamp,

und wer wollte ihm widersprechen, im „Salon zum geistigen Eigentum“

zum Besten gegeben, in der Kunstgeschichte gebe es keine Plagiate,

denn alles in der Kunst sei Übernahme und Weiterentwicklung.

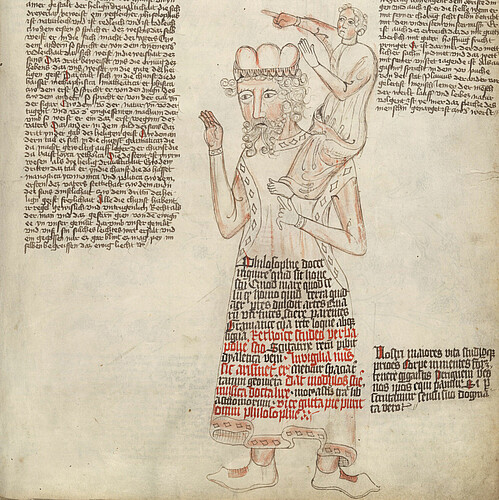

Das erinnert an Bernhard von Chartres, der im frühen 12. Jahrhundert

gesagt haben soll, wir seien Zwerge auf den Schultern von Riesen.

Quatremère de Quincy, der französische Architekturtheoretiker, hatte

das ähnlich ausgedrückt: „Il faut un antécédent à tout; rien en aucun

genre, ne vient de rien“ – alles hat einen Vorläufer, nichts kommt von

nichts. Für jede Leistung gibt es eine Vorstufe des Denkens und Handelns.

Nun bilden die von Bredekamp ins Feld geführten Mariendarstellungen

nicht unbedingt das Zentrum der Plagiatsdebatte in der Kunst

und sicherlich nicht deren dringlichstes Beispiel, aber es zeigt, dass von

der Gesellschaft seit Jahrhunderten festgelegte, kanonisierte Formeln

und Muster nicht unter das Thema der Verletzung geistigen Eigentums

fallen, da der Prozess der kollektiven Aneignung und Einigung, wer

auch immer im einzelnen Fall hier beteiligt gewesen sein mag, dieses

längst überschrieben hat. Aber tatsächlich entsteht die Verletzung

geistigen Eigentums ohnehin erst an der Stelle, wo ein allgemeines Bewusstsein

von individueller Autorenschaft gegeben ist. Der Autor aber,

so Roland Barthes, ist eine „moderne Figur“.

Nicht nur im Diebstahl ist das Konzept der Idee mit jenem der menschlichen

Seele verwandt. Es ist ihre Immaterialität und ihre zwangsläufige

Abspaltung vom Menschen, die sie vergleichbar macht. Zu Beginn

werden Seele/Idee und Mensch/Autor*in noch in irgendeiner Form von

Identität existieren, aber die beiden trennen sich unweigerlich voneinander.

Victor Hugo, einer der grundlegenden Denker des Urheberrechts

und zusammen mit anderen „Autor“ der Berner Übereinkunft

zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (1886) – und damit des

Konzepts moderner Autorschaft und der gesetzlichen Regelung von

Plagiatsvorgängen –, schrieb in seinem Roman „Notre-Dame de Paris“,

durch den Buchdruck würden den Ideen Flügel wachsen, sie würden

unsterblich. Der Autor mag tot sein, das Medium verloren, die Ideen

aber bleiben bestehen, sie fliegen umher. Und wo bleibt die Autorschaft?

Sie bleibt in der Mitte stecken.

Das Plagiat als Ideenklau selbst geschieht überwiegend willentlich, Plagiatoren

klauen und verschleiern bewusst. Ansonsten würden wir uns

über bemängelnde Irrtümer, handwerkliche Mängel, peinliche Unterlassungen

unterhalten, nicht aber über ernsthafte moralische Vergehen.

Es wären dann mistakes, nicht faults, oder peccati veniali (verzeihliche

Sünden), nicht aber peccati mortiferi (Todsünden), wie die

katholische Kirche unterscheidet. Plagiate sind „verlogen, erbärmlich

und klein“, um Sophie Hunger aus „Spaghetti mit Spinat“ wild zu zitieren.

Aber wie immer ist die Sache kompliziert, denn im Plagiat stecken

grundsätzlich Lüge und Verschleierung in all ihrer Varianz. Was ist

zum Beispiel mit Björn Höcke, der auf einer Wahlkampfveranstaltung

der AfD in Merseburg 2021 wörtlich sagte: „Alles für Deutschland“?

Angeblich habe er diesen unsäglichen Spruch der SA nicht gekannt,

als er ihn sagte, dieser sei also seine Erfindung. Vor Gericht bestritt der

ehemalige Geschichtslehrer, den wahren Ursprung, die Autorschaft des

Satzes gekannt zu haben, gleichzeitig wussten seine Zuhörer*innen es

besser. Höcke referenzierte und zitierte in die eine Richtung, leugnet

die Übernahme und plagiiert demnach in die andere. Ein janusköpfiger,

zwiespältiger Auftritt. Auch wenn der Fall atypisch ist, zeigt er sehr

gut, dass die Angelegenheit des Plagiierens sehr viel komplexer ist, als

man denkt. Eindeutig ist der doppelte Seelendiebstahl. Also noch einmal:

Nicht das Kopieren und Imitieren als Handlungsform macht das

Problem des Plagiats aus, sondern die Motivation der verschleiernden,

anmaßenden Verwertung.

Kunst und Architektur haben zudem keine Fußnoten, um so auf die

Herkunft von Ideen hinzuweisen, und solche Nachweise werden von

Kunst auch gar nicht erwartet. Im Regelfall wird davon ausgegangen,

dass die eine Hälfte der Betrachter*innen die Übernahme nicht weiter

bemerken wird, die andere hingegen eine Referenzierung als witziges,

ironisches oder auch bierernstes Zitat erkennen und feiern oder eben

ablehnen wird. „Doppelkodierung“ nannte Charles Jencks diese zweigleisige

Anlage des Werkes durch Architekt*innen und dessen Aufnahme

in unterschiedlich informierten Rezipient*innenkreisen. Kollision,

Fragmentierung, Überblendung sowie Weiterentwicklung von

Referenzen kulminieren in allerhand früher meistens als postmodern,

heute als erzählerisch titulierten Werken. Man diskutiert in Fachkreisen

eher die zugrunde liegenden Entwurfsstrategien oder den Umgang

mit der Geschichte, nicht so sehr die Rechtmäßigkeit der Zugriffsform.

So werden wir verkleinerte Nachbauten weltbekannter Bauwerke in

Themen- und Vergnügungsparks genauso wenig als Plagiate geißeln

wie einen kopierenden Umgang mit mehr oder weniger großen oder

zahlreichen Details zeitlich vorangegangener Entwürfe. Das mit dem

UNESCO-Welterbe-Status ausgezeichnete Hallstadt im österreichischen

Salzkammergut zum Beispiel wurde in Luoyangzhen in der südchinesischen

Provinz Guangdong 2012 (angeblich spiegelverkehrt) nachgebaut,

wo es sich nun wie gewünscht seinerseits zu einem Touristenmagnet

entwickelt hat. Ein Plagiatsverfahren gab es trotz des Gefühls der

Piraterie nicht – es wäre auch einigermaßen sinnlos gewesen. Denn anschließend

an das oben genannte Marienbild kann man auch für die

Architektur feststellen, dass bei typologischen Konstanten wie Grundund

Aufrissen von Kirchengebäuden, Raumtypen oder motivischen

Übernahmen, aber eben auch bei jahrhundertealten Bauten oder sogar

Straßenzügen niemand von Plagiaten reden wird. Es fehlen schlicht

und ergreifend die Autoren, um urheberrechtliche Fragen zu stellen.

Großartig und vollkommen sinnfrei setzte James Stirling im Berliner

Wissenschaftszentrum für Sozialforschung eine Kollision von europäischen

architektonischen Bautypen in Szene, Colin Rowe und Fred

Koetter schlugen in Collage City das Nebeneinander als städtebauliche

Leitlinie nach der „unerfreulichen Textur“ der Moderne vor. Einige

der damaligen Zauberlehrlinge, unter ihnen auch Hans Kollhoff, der

zusammen mit einem Mitstudenten für Rowe den Plan einer „City of

Composite Presence“ collagierte, versuchten dies auch räumlich umzusetzen.

Er hinterließ auf diese Weise eine der schönsten referenzierenden

Klebearbeiten der Berliner Architektur: Die Wohnanlage gegenüber

vom Neuen Pavillon schneidet Vorhandenes und neu Entworfenes

auseinander und bastelt alles zu einem Baukörper über einen Block

und zwei Brandwände hinweg wieder zusammen. Nebenbei werden

hier Bauten Le Corbusiers, Walter Gropius‘ und des näherliegenden

Karl Friedrich Schinkel zitiert. In der Folge bekam der Autor allerdings

Angst vor der eigenen Courage und flüchtete sich für die kommenden

Jahrzehnte in weniger luzide Historismen.

Echte Plagiatsfälle sind in der Architektur also eher selten. Immerhin

gab es 1996 in Berlin eine heftige Debatte um den Umbau des Reichstags.

Die Idee einer Kuppelrekonstruktion verstoße gegen seine Urheberrechte,

so vermutete damals Santiago Calatrava. Norman Foster,

der schlussendlich ausführende Architekt, hatte zunächst einen großen,

den gesamten Bau überspannenden Baldachin vorgesehen. Der

Auftraggeber, der Deutsche Bundestag, wünschte sich dann doch eine

Kuppel, und da Foster eine Rekonstruktion der ursprünglichen Situation

ablehnte, entschieden Baukommission und Abgeordnete die Ausführung

einer „modernen Interpretation der ursprünglichen Form“. Da

die Kuppel nun weder aussieht wie der zerstörte Vorgänger noch wie

der Entwurf Calatravas, ging es bei der Debatte um den Ideendiebstahl

also um die Idee einer Kuppel, nicht aber um die spezifische formale

Lösung. „What is a camel?“, so beginnt ein US-amerikanischer Witz,

„a camel is a horse designed by a committee!” Kamele gelten wohl

eher nicht als Urheberrechtsverletzung, auch wenn sie, verglichen mit

einem Pferd, seltsam aussehen mögen. Die Feststellung eines Plagiats

hat daher auch etwas mit der Methodik des Vergleichens zu tun.

Matthias Noell ist Professor für Architekturgeschichte und

Architekturtheorie am Institut für Architektur und Städtebau.

www.arch.udk-berlin.de