Altfinstermünz. Im Schattental

Gibt es Schatten in der Musik?

Schatten, ist ja ein Begriff aus der bildenden Kunst und wird sofort

interessant, wenn man ihn als Metapher und Bild auch auf Töne anwendet.

Meine letzte Arbeit war Ende Juni in Altfinstermünz, einem

Grenzort, tief unten im Inntal zwischen Engadin und Tirol. Es war eine

gemeinsame Arbeit mit dem Regisseur Enrico Stolzenburg, eine

Landschaftskomposition, eine „Grenzüberschreitung“.

Das Tal dort ist sehr tief und die Sonne kommt nicht überall hin.

Daher gibt es im Hochsommer bei Tageslicht zwar verschiedene

Helligkeitszustände, aber so gut wie keinen Schatten,

und um 17.30 Uhr ist die Sonne weg.

Enrico Stolzenburg und ich haben den Lichteinfall im Tal beobachtet und

ausgerechnet, wie viel Licht und wie viel Schatten wann und wo vorhanden

ist. Davon ausgehend, habe ich komponiert.

War Schatten das Thema?

Nicht direkt, das Thema war der Ort: Altfinstermünz. Der Schatten,

das „Finstere“ ist schon im Namen angelegt. Lesbar auch als „finstere

Münze“, also Schwarzgeld. Hier muss viel geschmuggelt worden sein.

Altfinstermünz war bereits im späten Mittelalter eine Zollstation, bis

heute verläuft dort die Landesgrenze zwischen Österreich (Tirol) und

der Schweiz (Engadin), die Grenze zu Italien (Vinschgau) ist nur einen

Steinwurf entfernt. Uns hat diese Grenzsituation interessiert und die

Topographie der Inn-Schlucht. Ganz in der Nähe liegt ein weiteres,

tief eingeschnittenes Tal, das Bergell, wo vier Monate lang im Winter

keine Sonne hinkommt. Dort ist der Bildhauer Alberto Giacometti

aufgewachsen, seine langen, dünnen Figuren assoziiere ich immer mit

dieser Landschaft.

Wie kommt man auf die Idee, an einem solchen Ort zu inszenieren?

Der Anlass war ein Musiktheater-Festival zum 500sten Todestag von

Kaiser Maximilian: „Die sieben Leben des Maximilian“. Eine von sieben

„Volksopern“ für das Land Tirol, mit und für die Menschen, die

dort wohnen. Die Burg in Altfinstermünz war Kulisse und Haupt-Protagonist

unserer Klang-Aktion. Bei unserer ersten Begehung

von der Tiroler Seite aus waren wir sofort fasziniert von diesem Schattenloch.

Und dann war ich überrascht, dass hinter der verlassenen Brücke die

Schweiz beginnt. Als Schweizer kenne ich doch die Schweiz, dachte

ich, aber aus dieser Perspektive, von der Rückseite, habe ich sie noch

nie gesehen ...

Es ist ein düsterer Ort, eine vergessene Gegend, man hat das Gefühl,

die Welt ist hier zu Ende, egal von welchem Land aus man auf die

Grenze schaut. Auch historisch ist es interessant. Altfinstermünz lag

an der Via Claudia Augusta, einem alten römischen Hauptverkehrsweg

über die Alpen. Es war damals schon eine Zollstation, da ging

es auch um Wegrechte. Zur Zeit Maximilians war die Region Schauplatz

von kriegerischen Auseinandersetzungen. An dieser Stelle treffen

nicht nur Landesgrenzen aufeinander, sondern auch konfessionelle

Grenzen. Die Tiroler Seite ist sehr katholisch, die Engadiner

Seite sehr protestantisch. Und es ist eine Sprachgrenze. Der Nauderer

Dialekt auf der Habsburger Talseite ist auch für österreichische Ohren

ungewohnt. Am Schweizer Ufer wird Valader gesprochen, eine

rätoromanische Sprache, verwandt mit dem Rumänischen von weiter

flussabwärts.

Der Titel unserer Klang-Aktion ist auf Valader: „Fin al

cunfin“, was auf deutsch soviel heißt wie „hin zur Grenze“ oder „bis

zur Grenze“. Die Grenzen selbst sind heute offen.

Das ist eine sehr komplexe Situation, geografisch, politisch, kulturell

… eine interessante Schnittstelle mitten in Europa. Wie sieht es nun

heute am Ende der Welt aus?

Der ehemalige Bürgermeister von Nauders – auf der österreichischen

Seite – hat die Burg am Inn, also diese Zollstation, vor 20 Jahren wieder

aufgebaut. Und er hat sich mit dem Bürgermeister von Tschlin auf

der Schweizer Seite, und dem Bürgermeister von Reschen am Reschenpass

auf der italienischen Seite verbündet. Alle drei haben jahrelang

auch für grenzüberschreitende öffentliche Verkehrsverbindungen gekämpft.

Heute gibt es einmal pro Stunde eine Busverbindung aus jedem

der drei Länder zur Grenze und wieder zurück. Das Ganze hat

also auch eine soziale Dimension, die uns sehr interessiert hat.

Und wie entsteht eine Landschaftskomposition? Arbeitet man ausschließlich

dort?

Nein, nicht ganz, aber ich war sehr oft da, zusammen mit Enrico Stolzenburg.

Wir haben viele Tonaufnahmen gemacht, Lage-Skizzen gezeichnet,

um den Ort zu erforschen. Von Anfang an haben uns Musiker

aus Tschlin und Nauders begleitet, meistens mit Trompete oder

Posaune und verschiedene Orte akustisch getestet. Relativ rasch haben

wir eine Art Echo entdeckt, also eine Reflexion von Tönen. Wir

sind eben nicht nur direkt vom Licht ausgegangen, sondern haben

auch die Töne zu verschiedenen Tageszeiten ausprobiert und die klanglichen

Effekte studiert.

Eine Art akustisches Kartografieren und Vermessen des Ortes?

Ja, genau. Und das war doppelspurig angelegt. Die eine Spur ist die

akustische Forschung: Wie reagieren Klänge, wie reagieren welche Instrumente

wo. In erster Linie auf das Hören bezogen, aber auch natürlich

auf die Sichtbarkeit, auf das Licht. Wo gibt es Stellen, wo man

nur hört, aber nichts sieht. Und die andere Spur ist intuitiv – es geht

ja ums Komponieren und nicht um wissenschaftliche Forschung. Und

im Idealfall kommen Intuition und Klangforschung an einem Punkt

zusammen.

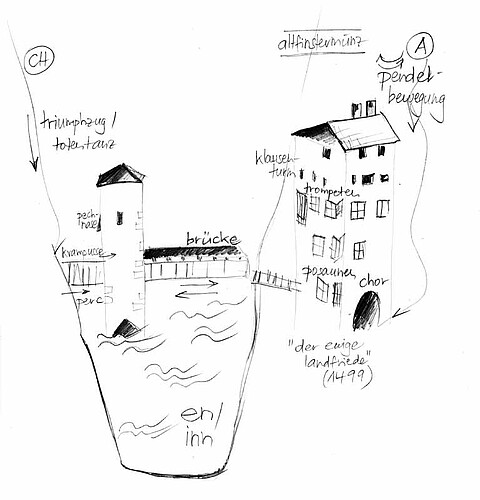

Wie sah nun die Inszenierung, die Volksoper aus?

Wir haben mit den Menschen aus den Dörfern der drei Länder gearbeitet,

mit Blaskapellen und Chören. Die Nachkommen derer, die

sich damals bekriegt haben, machen jetzt zusammen Musik. Es gab

zwei Aufführungen: Die erste fing in Österreich an und führte über

die Burg Altfinstermünz in die Schweiz. Zwei Stunden später dann

der umgekehrte Weg. Wir wollten eine Pendelbewegung inszenieren,

auch durch verschiedene Lichtsituationen. Und dann gab es einen

eher installativen Teil unten, in der Burg, mit sehr leisen instrumentalen

Klängen zu Tonaufnahmen vom Inn. Darüber habe ich noch

gar nicht nachgedacht, aber jetzt, wo wir darüber sprechen: Ja, natürlich,

der finstere Name assoziiert auch düstere Klänge. Die gewalttätige

Vergangenheit des Ortes sitzt noch in den Mauern, die Düsternis

ist zu spüren.

Was haben dann die Zuschauer dann gemacht?

Die Zuschauer haben die Komposition im Gehen gehört, und dabei

die Pendelbewegung der Musik nachgezeichnet: von Österreich in

die Schweiz und zurück. Die beteiligten Musikerinnen und Musiker

formierten sich zu einem Maximilianischen Triumphzug, der den Zuschauern

entgegenkam, und der sich aus der Nähe auf seiner Rückseite

als Totentanz entpuppte. Am Tag der Aufführung waren es 37

Grad, und alle haben den Schatten gesucht. Und den gab‘s nur auf der

Engadiner Talseite.

Musik und Komponieren hat für dich nicht nur mit Zeit, sondern sehr

viel mit Raum zu tun. Und dort gibt es Licht und Schatten.

Das stimmt. Es ist einfach die Frage, von welchem Musikbegriff ich

ausgehe. Wenn ich von einem eher traditionellen Musikbegriff ausgehe,

besteht Musik aus Klangfarbe, Tempo, Tonhöhe und Lautstärke.

Schatten kommen darin eher assoziativ vor, zum Beispiel als „Klangschatten“.

Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich der Musikbegriff stark

erweitert, zum Beispiel durch das Instrumentale Theater von John

Cage, Mauricio Kagel und Dieter Schnebel. Unter dem Stichwort „visible

music“ entstand u. a. Musik ausschließlich für die Augen. Das

Bewusstsein für den Raum, in welchem die Musik stattfindet, wurde

geschärft. Musik erhielt einen Körper. Für mich ist Musik immer eine

performative Kunst, hoch theatralisch, selbst wenn sie aus einem

Lautsprecher kommt.

Ich habe verschiedene Landschafts-Projekte mit Lichtwechsel komponiert,

Klang-Aktionen zum Sonnenuntergang oder zum Sonnenaufgang.

Zwielicht ist ein großes Thema in der Musik, der Übergang vom

Sichtbaren zum Unsichtbaren.

Daniel Ott ist Professor für Komposition und Experimentelles

Musiktheater und leitet Klangzeitort, Institut für Neue Musik Berlin,

ein Laboratorium für musikalische Komposition.

Das Gespräch führten Marina Dafova und Claudia Assmann.