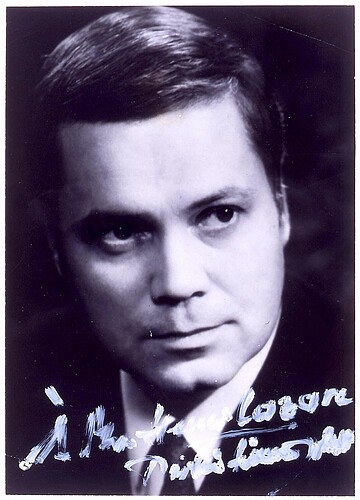

Dietrich Fischer-Dieskau

Dietrich Fischer-Dieskau (1925–2012), einer der bedeutendsten Sänger des 20. Jahrhunderts, wurde vor hundert Jahren geboren. Diesen Jahrestag kann der Musik-Newsletter der UdK nicht übergehen. Denn Fischer-Dieskaus Werdegang und seine Karriere sind aufs Engste mit Berlin und der Hochschule für Musik, der heutigen Fakultät Musik der UdK, verbunden. Hier war er, so steht es in seinen Erinnerungen, „nacheinander Schulkind, Student, Rekrut, Opernsänger und Hochschullehrer“.

Fischer-Dieskau hatte das Glück, dass ihm dank seines großen sängerischen Talents alle Türen von Anfang an weit offen standen: „Meteorgleich“ war sein Aufstieg, urteilte die Musikkritikerin Sybill Mahlke, eine Beobachterin des Berliner Musiklebens der Nachkriegszeit, in einem Rückblick. Ist für einen solchen Überflieger der Hochschulbesuch überhaupt wichtig? Oder muss diese Stufe auf dem Berufsweg im Fall eines Ausnahmemusikers als belanglos gelten? Die zuletzt genannte Einschätzung findet sich seit dem 19. Jahrhundert immer wieder in der Literatur, die sich mit der Entstehung der Konservatorien kritisch auseinandersetzt, und Fischer-Dieskaus Lebenslauf scheint dem recht zu geben. Sein Hochschulbesuch war nämlich, vom bloßen Zeitumfang her gesehen, mit gerade einmal drei Semestern knapp bemessen.

Bei näherem Hinsehen stellt sich die Sache jedoch anders dar. Die ungewöhnlich kurze Zeit der Immatrikulation war den Zeitumständen geschuldet. Es herrschte Krieg, als sich der junge Musiker unmittelbar nach dem Abitur an der Hochschule einschrieb und dort im Sommersemester 1943 studierte. Bereits im August wurde er jedoch aus dem gerade erst begonnenen Studium herausgerissen und zum Kriegsdienst eingezogen. Und es ist deutlich erkennbar, dass die Hochschule ihm trotz allen Naturtalents Einiges mit auf den Weg gab. Das Verdienst, dass dem so ist, fällt vor allem dem Professor für Gesang zu, der Fischer-Dieskau „nach längerem, hartnäckigen Ansuchen“ in seine Klasse aufnahm: Hermann Weißenborn.

Doch schauen wir genauer hin. Dietrich Fischer-Dieskau wuchs als Sohn eines Oberstudiendirektors in Lichterfelde auf. Bereits als Kind nutzte er zusammen mit seiner Mutter die sich in Berlin bietenden Möglichkeiten, Konzerte zu hören, etwa in der Sing-Akademie und in der Philharmonie. Im Beethoven-Saal lauschte der „glühend begeisterte Junge“ von der ersten Reihe aus der Altistin Emmi Leisner. Bei einer Begegnung im Künstlerzimmer empfahl sie ihm den Bach-Sänger Georg A. Walter als Lehrer, der ihn in die Welt der Kantaten Johann Sebastian Bachs einführte. Schon als Schüler machte der angehende Künstler auf sich aufmerksam. Sein Gymnasium ermöglichte ihm ein Konzert, in dem er Schuberts Winterreise vortrug. Die Veranstaltung fand am 30. Januar 1943, dem zehnten Tag der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ im Rathaus Zehlendorf vor etwa zweihundert Zuhörern statt. Mittendrin begannen die Sirenen zu heulen; alle mussten sich wegen eines Luftangriffs für zwei Stunden in den Keller begeben.

Unmittelbar nach dem Abitur wartete der Sänger in spe an der Hochschule für Musik „in einer Riesenschar von Damen“, bis er in der Aufnahmeprüfung an der Reihe war; die meisten Herren befanden sich bereits im Krieg. Fischer-Dieskau trug Der Wegweiser (Nr. 20) aus der Winterreise vor; „erschöpft und hungrig“, wie er war, entfiel ihm der Text zur dritten Strophe. Weißenborn soufflierte ihm. Dieser Lehrer galt „unter den Berliner Pädagogen als Koryphäe“. Doch dann kam, wie gesagt, die Einberufung. Mit einer Kommilitonin, der Cello-Studentin Irmgard Poppen, seiner späteren ersten Frau, ging er noch einmal ins Theater; danach folgte der Kriegseinsatz an der Ostfront.

Fischer-Dieskau überlebte den Feldzug im Osten, kam an die italienische Front und geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft. In den Gefangenenlagern reüssierte er als Sänger. Nach mehr als zwei Jahren der Inhaftierung, im Sommer 1947, wurde er entlassen. Er ging zunächst nach Freiburg im Breisgau, wo er Irmgard Poppen wieder traf. Als er zurück nach Berlin wollte – zu seiner Mutter und „zum Lehrer“ –, sah man ihn dort mitleidig an: zu desolat schien die Lage in der kriegszerstörten Millionenstadt zu sein. Und doch kam es dort zu einer Art von Aufbruch, allemal für Fischer-Dieskau.

Dass er den Unterricht bei Weißenborn gleich nach Krieg und Gefangenschaft wieder aufnahm, ist der beste Beleg für die Wertschätzung, die er seinem Lehrer entgegenbrachte. Im Wintersemester 1947/48 schrieb er sich an der Hochschule für Musik von neuem ein. Im Gespräch mit Eleonore Büning berichtete er: „Sofort nach meiner Rückkehr setzte ich die Arbeit mit meinem Gesangslehrer Hermann Weißenborn fort, dessen unbestechlichen Rat ich noch suchte, als ich längst auf der Bühne stand. Ich begriff: Die Beherrschung der Technik ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich als Person ausdrücken kann.“ Die Hochschule lehrte ihn, was die gültigen Maßstäbe sind. In seiner Autobiographie hielt er fest: „Aller neuen, mich bald heftig überfallenden Tätigkeit zum Trotz setzte ich die Stunden bei Weißenborn mit nur kurzen Unterbrechungen bis zu seinem Tode 1959 fort“. Er nahm bei seinem Lehrer also im Anschluss an die Zeit an der Hochschule Privatunterricht.

Weißenborn war kein bedeutender Sänger, als Gesangspädagoge aber erfolgreich, wofür nicht nur Fischer-Dieskau ein Beispiel ist; so gehört etwa auch der berühmte Tenor Joseph Schmidt zu seinen Schülern. Durch das Studium bei Weißenborn steht Fischer-Dieskau in der Gesangstradition der Berliner Hochschule. Die Filiationen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: Weißenborns Lehrer war Johannes Messchaert, ein aus den Niederlanden stammender Bariton. Er gelangte 1911, vier Jahre nach Joachims Tod, an die Berliner Hochschule und ebnete seinem Schüler Weißenborn den Weg in ein Lehramt. Messchaert hatte bei Julius Stockhausen studiert, dem mit Brahms befreundeten Sänger, der bei der Gründung der Hochschule 1869 für die Gesangsabteilung als Leiter vorgesehen war. Die Berufung kam allerdings nicht zustande. Und Stockhausen wiederum war Schüler von Manuel Garcia junior am Pariser Conservatoire. Fischer-Dieskau übte unter Weißenborns Ägide Vokalisen von Garcia ein. Weißenborn schenkte Fischer-Dieskau eine kostbare Ausgabe der École de Garcia (1840/1847), womit er den Schulzusammenhang betonte.

Wichtige Schritte in Fischer-Dieskaus Karriere fallen noch in die späten 1940er Jahre: die Aufnahme der Winterreise beim RIAS – dem Rundfunk im Amerikanischen Sektor – 1947 und im Jahr darauf das Engagement an der Städtischen Oper durch Heinz Tietjen, mit dem die Studienzeit formal endete. 1949 firmierte er bereits als „1. Lyrischer Bariton“ am West-Berliner Opernhaus. Bei den Salzburger Festspielen lernte Fischer-Dieskau 1950 Wilhelm Furtwängler kennen, der in Berlin wieder die Philharmoniker dirigierte. Es begann eine glänzende Laufbahn als Lied-, Konzert- und Opernsänger.

Mehr als dreißig Jahre nach der Studienzeit kehrte Fischer-Dieskau in die Fasanenstraße zurück. Die Hochschule der Künste konnte ihn als Lehrer gewinnen: Aufgrund eines Vorschlags des Fachbereichs 9 – Darstellende Kunst – erhielt er 1981 einen Ruf und nahm zum Jahresbeginn 1983 seine Tätigkeit auf. Er bekleidete nun eine Professur für Gesang und Liedbegleitung. Der Unterricht fand vereinbarungsgemäß in Blockkursen statt, die jeweils bis zu einem Monat dauerten. Auch Studierende anderer Musikhochschulen waren eingeladen, sich zu bewerben; die Zulassung erfolgte aufgrund eines Vorsingens. Fischer-Dieskau unterrichtete also in der Art von Meisterklassen: „Ich arbeite gern mit talentierten jungen Sängern“, bekannte er, „aber lieber mit zeitlichem Limit“.

Sein Lehramt nahm er auf eigenen Wunsch ungewöhnlich lange wahr. Nach dem regulären Ausscheiden zum Ende des Sommersemesters 1991 wurde die Verpflichtung noch viermal für je ein Jahr, bis zum September 1994, verlängert – zuletzt mit besonderer Genehmigung des Senators.

Auch danach gab Fischer-Dieskau seine Lehrtätigkeit nicht ganz auf und führte sie auf der Basis eines Lehrauftrags fast bis zu seinem Tod 2012 fort. Die Meisterkurse endeten mit öffentlichen Unterrichtsstunden im Theater- und Probensaal, dem heutigen UNI.T; auch beim zuhörenden und zuschauenden Publikum stießen sie auf großes Interesse. Wie hier jeder sehen konnte, ging Fischer-Dieskau mit den Studierenden streng um. Auch in dieser Hinsicht orientierte er sich an seinem Lehrer Weißenborn: „Sparsames Lob zeichnet nach meinem Dafürhalten den guten Lehrer aus,“ bemerkte er.

Es sei erwähnt, dass Fischer-Dieskau auch dirigierte, malte und lesenswerte Bücher verfasste. Den Auftakt seiner publizistischen Arbeit bildete ein Werk über Schuberts Lieder (1971) sowie Wagner und Nietzsche (1974). Es folgten viele weitere Schriften. Mit berlinischen Themen beschäftigen sich geschichtliche Darstellungen über Johann Friedrich Reichardt (1992) und Carl-Friedrich Zelter, den langjährigen Direktor der Sing-Akademie (1997).

Verfasser: Dr. Dietmar Schenk (ehem. Leiter des Universitätsarchivs)