Dissertationen

Soetje Marie Beermann

bauen modelle denken

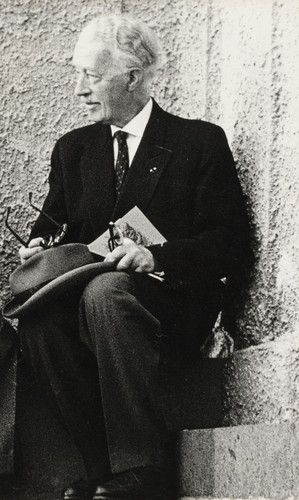

Konrad Wachsmann (1901-1980)

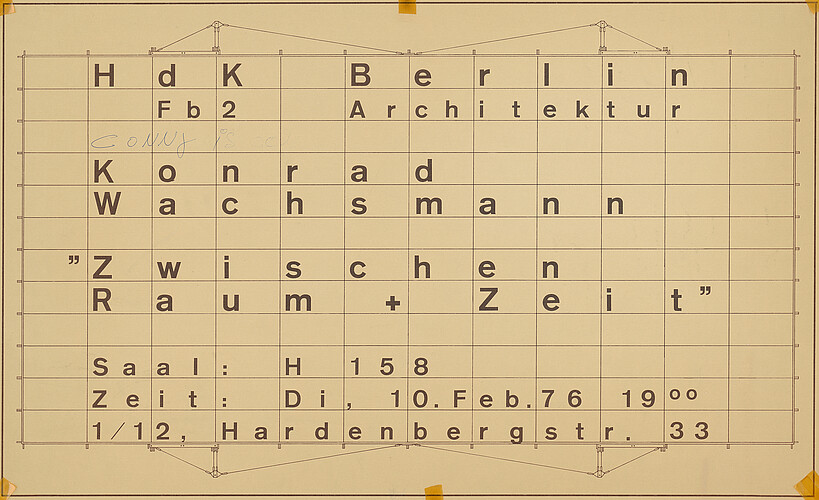

„CONNY IS COOL“ schrieb ein:e Architekturstudent:in (?) in Großbuchstaben nach dem Besuch von Konrad Wachsmanns Vortrag „Zwischen Raum + Zeit“ an der Hochschule der Künste Berlin am 10. Februar 1976 auf eines der Ankündigungsplakate, das vielleicht an einer der Wände in den vielen Treppenhäusern im Hauptgebäude der Hardenbergstraße 33 für die Veranstaltung geworben hatte. Drängte der Eindruck, den der 75-jährige Deutsch-Amerikaner bei der rund 50 Jahre jüngeren Person hinterlassen hatte, den:die Schreibende:n spontan zu einer öffentlichen Beurteilung des soeben Erlebten? Die Tinte des Kugelschreibers reichte für diesen kurzen Satz eigentlich schon nicht mehr aus. Konrad Wachsmann wiederum, seit 30 Jahren regelmäßig für Vortragsreisen und Seminare aus den USA nach Europa zurückkehrend, entschied sich an diesem Abend gleichermaßen spontan (vielleicht von dem Kommentar zu seiner Person geschmeichelt, sicherlich auch amüsiert) für die Mitnahme des Plakats in seinem Reisegepäck – und damit ein weiteres Mal in seinem Leben für das Sammeln. Er rollte das Poster ein, vergaß es bei dem anschließenden Abendessen mit seinen deutschen Professorenkollegen auch nicht im Restaurant und pflegte es dann Wochen später, wieder im privaten Arbeitszimmer in Los Angeles angekommen, in seine eigens angelegte Überformatsammelmappe für Ankündigungsplakate ein. In Wachsmanns Büro stapelten sich zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr 1976 bereits sieben mit Prototypen, Vorführmodellen und tools aus den vergangenen 35 Arbeitsjahren gefüllte Umzugskartons. Zwei weitere enthielten 76 Tonbänder und 18 Kassetten, mit denen der Architekt etwa 720 Stunden seiner eigenen Vorträge, Vorlesungen, Seminare und Gespräche aus den letzten 14 Jahren aufgehoben hatte – und zwei 8mm-Filmrollen. Denn neben dem Tonaufnahmegerät musste im office auch immer ein Filmprojektor einsatzbereit stehen. Für den eigenen work flow gleichermaßen wichtig, war der bereits etwas veraltete Diaprojektor für eine 350 Stück umfassende Glasdiapositive-Sammlung, die Konrad Wachsmann seit 30 Jahren kontinuierlich um die aktuellsten Bildergebnisse seiner Arbeit erweiterte.

Im Rahmen des Promotionsprojekts „bauen modelle denken. Konrad Wachsmann (1901-1980)“ wurden Teile des Nachlasses, der sich heute im Baukunstarchiv der Akademie der Künste in Berlin befindet, neu erschlossen. Bislang unbekannte Arbeits- und Bildmaterialien des Architekten und Hochschullehrers konnten dabei erstmals gesichtet werden. Dieses Material erlaubt nun einen umfassenden Blick auf die theoriebildenden Facetten von Konrad Wachsmanns Lehr- und Forschungstätigkeit. Anhand der Untersuchung noch unbeleuchteter Werkausschnitte und der damit einhergehenden Analyse von Wachsmanns besonderem skill set, entsteht derzeit eine Arbeitsbiografie des berühmten Architekten. Sie ergänzt das bekannte, von ihm selbst publizierte Werk um bisher unentdeckt gebliebene Denklinien – und auch um deren Umwege. Die Eigenständigkeit von Konrad Wachsmanns Schaffen bildet sich insbesondere deutlich in seinen Ansätzen zu ressourcenschonendem Bauen, in seiner Auffassung von Architektur und Handwerk oder in seinem Interesse an der wirtschaftlichen Planung von Bauprojekten verschiedener Größenordnungen bei unterschiedlichen Komplexitätsgraden ab. In Wachsmanns Denken sind daher immer wieder konkrete Anknüpfungspunkte für die aktuelle Architekturpraxis zu finden. Der Anhang der geplanten Dissertationsschrift führt ein aktualisiertes Werkverzeichnis, inklusive der Auflistung von Entwicklungsschritten einzelner Werkpositionen. Ein korrespondierendes Glossar verdeutlicht den spezifischen Sprachgebrauch eines kleinteiligen Praktikers und visionären Kosmopoliten, der sich in den frühen 1940er Jahren – mit geringen Englischkenntnissen, dafür umso selbstbewusster und handwerklich gut ausgebildet – beeindruckend schnell in der New World zurecht fand.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michael Hirschbichler

„Mythische Konstruktionen – Kult- und Geisterhäuser Papua-Neuguineas“

Abgeschlossen und verteidigt am 28. Oktober 2019.

Publiziert im Wasmuth und Zohlen-Verlag:

https://wasmuth-verlag.de/shop/archaeologie-alte-kulturen/mythische-konstruktionen/

Abstract:

Die Kult- und Geisterhäuser Papua-Neuguineas sind nicht nur Häuser für Geister. Vielmehr scheinen sie sich seit Ihrem Verschwinden in den 1980er Jahren selbst in Geister verwandelt zu haben, die als Abwesende die Leerstelle eines komplexen kulturellen Kosmos markieren, der mit ihnen weitestgehend aufgehört hat zu existieren. Obwohl ihr expressiver Ausdruck und ihre geheimnisvolle Anmutung eine unvergleichliche Faszination hervorrufen, sind sie bisher jenseits des Südpazifiks nur sehr wenigen bekannt und kaum erforscht. In seiner Dissertationsarbeit „Mythische Konstruktionen: Kult- und Geisterhäuser Papua-Neuguineas“ legt Michael Hirschbichler nun erstmalig eine detaillierte Dokumentation und differenzierte theoretische Auseinandersetzung mit diesen wundersamen architektonisch-künstlerischen Konstruktionen vor, die deren Komplexität gerecht wird und den Reichtum der damit verbundenen Konzepte ausbreitet.

Auf der Grundlage eines eineinhalbjährigen Forschungsaufenthaltes, während dem Michael Hirschbichler das Architekturprogramm an der Papua New Guinea University of Technology leitete und als Mitglied des Direktoriums des Architectural Heritage Centre of Papua New Guinea wirkte, erforschte er die Kulthäuser in ihrem weitreichenden kulturellen, religiösen und sozialen Zusammenhang. Indem er sie in Beziehung zu Mythen, Zeichen, Gesellschaftsgefügen und Ritualen setzt, entwickelt er ein facettenreiches ethnologisches Verständnis der Kunst und Architektur Papua-Neuguineas. Und im Zuge dessen formuliert er eine architektonisch-künstlerische Raumanthropologie, die auch über Neuguinea und den Pazifikraum hinaus von Interesse ist.

„Mythical Constructions – Cult and Spirit Houses of Papua New Guinea“

Completed and defended on October 28, 2019.

Abstract:

The cult and spirits houses of Papua New Guinea are not just houses for spirits. Since their disappearance in the 1980s they rather seem to have turned into spirits themselves, hauntingly marking the void of a complex cultural cosmos that vanished with them. Despite their expressive design and mysterious appearance, the cult houses are barely known beyond the South Pacific and have never been the subject of an in-depth investigation. In his dissertation “Mythical Constructions: Cult- and Spirit Houses of Papua New Guinea” Michael Hirschbichler undertakes a detailed documentation and differentiated theoretical examination of these astonishing architectural and artistic constructions. Following their spell and penetrating into the densely woven cultural web, in which they are enmeshed, he tries to uncover the complexity and conceptual richness they imply.

On the basis of a one-and-a-half-year long research stay, during which Michael Hirschbichler directed the architecture program at the Papua New Guinea University of Technology and served as a directorial board member at the Architectural Heritage Centre of Papua New Guinea, he explored the cult houses in their far-reaching cultural, religious and social context. By investigating them in relation to myths, signs, social arrangements and rituals, he develops a multifaceted anthropological understanding of Papua New Guinea’s art and architecture. And in so doing he formulates an architectural and artistic spatial anthropology that can attain a more general relevance, also beyond New Guinea and the Pacific region.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomasz Lewandowski

Arbeitstitel: Architekturentwicklung in der Zwischenkriegszeit am Beispiel der Stadt Halle (Saale)

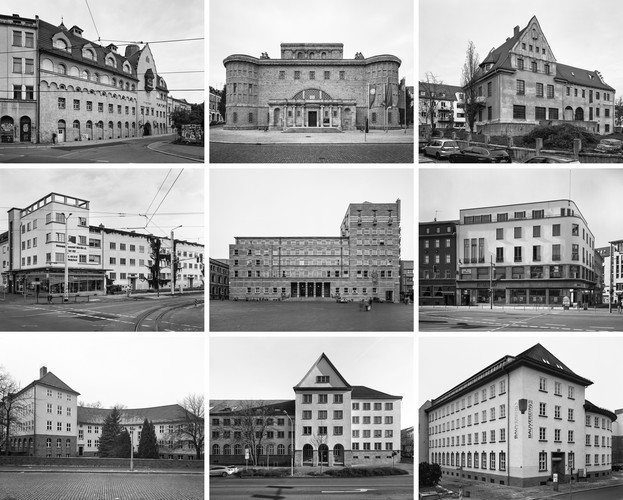

Im Rahmen dieser Dissertation wird die Architektur der Zwischenkriegszeit in Halle (Saale) untersucht. Das Konzept besteht in der Kombination zweier Arbeitsebenen: Die bibliographische und archivalische Analyse der Prozesse im Baugeschehen der Stadt wird durch eine fotografische Studie der relevanten architektonischen Objekte aus dem o. g. Zeitraum ergänzt.

Die Jahre von 1918 bis 1939 waren in Deutschland von großen Umwälzungen geprägt. Diese Wandlungen fanden ihren Niederschlag auch in der Baukunst. Damals konnte man nämlich eine starke Politisierung der Architektur beobachten, die auf die Beschleunigung der Entwicklungsvorgänge stimulierend wirkte. Die enorme Progression der Baukunst begann allerdings schon in den letzten Jahrzehnten des 19 Jahrhunderts. Bis in die 1920er Jahre verwandelte sich die Architektur vom allgegenwärtigen Stilmix, dem Historismus, über die Reformbewegung um die Jahrhundertwende bis hin zu Formen und Lösungen, die zum Teil bis heute als Basis für die Planer gelten. Laut Adolf Behne, einem einflussreichen Architekturkritiker der Zwischenkriegszeit, war die Entwicklungsphase vom alten zum neuen Bauen mit dem Versuchshaus (Haus am Horn) auf der ersten Bauhausausstellung im Jahre 1923 in Weimar abgeschlossen. Dies bedeutete jedoch nicht, dass danach in der Weimarer Republik ausschließlich die Moderne herrschte. Ganz im Gegenteil. Die Studien von Joachim Petsch, einem Architekturhistoriker, widersprechen der allgemeinen Rezeption und schätzen den Anteil des Bauvolumens, das zwischen 1918 und 1933 als Neues Bauen bezeichnet werden kann, auf maximal 10% ein. In dieser Zeit schuf man also vorwiegend Häuser in traditioneller Bauweise. Diese schien nach 1933, also der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, nun auch offiziell politisch begünstigt. Die tatsächlichen Bauformen und Technologien der NS-Baukunst zeigen jedoch eine breite Vielfalt: vom Biedermeier über den vereinfachten Klassizismus der Staatsbauten bis zu funktionalen Lösungen in der Industriearchitektur und der Stadtplanung. Dementsprechend lässt sich eine allgemein gültige ideologische Richtlinie für die Architektur im Dritten Reich nicht feststellen. Die dynamischen Prozesse, die die Baukunst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und mit besonderer Kraft nach dem Ersten Weltkrieg beeinflussen, konnten sich im Grunde sowohl vor, wie auch nach 1933 entfalten. Trotzdem hat jedes der politischen Systeme, das Kaiserreich, die erste deutsche Demokratie und das NS-Regime, eine architektonische Repräsentanz geschaffen. Angesichts der rasant wachsenden Einwohnerzahl sowie des technischen Fortschritts stand man nach 1918 in Halle vor wichtigen Aufgaben. Vor allem bei der Schaffung neuer Wohnsubstanz und der Stadtmodernisierung war enorm viel zu leisten. Der damalige Stadtbaurat Wilhelm Jost prägte durch seine lange Amtszeit das städtische Baugeschehen. Der Architekt trat sein Amt 1912 an und hatte es trotz der schwierigen politischen Umstände 27 Jahre, bis 1939, inne. U.a. ist auf Josts architektonische Auffassung zurückzuführen, dass in Halle der Zwischenkriegszeit weder epochemachende Architektur entstanden ist, noch besonders rückständig gebaut wurde. Der Großteil der damals gebauten Gebäude kann als traditionsgebunden klassifiziert werden, allerdings weisen diese zudem moderne architektonische Merkmale auf. Es gab auch Ausnahmen in die eine oder andere Richtung. Das Baugeschehen in Halle entsprach also eher dem Standard einer durchschnittlichen deutschen mittelgroßen, bzw. Großstadt der Zwischenkriegszeit. Die Architekturentwicklungen in Berlin, Breslau, Frankfurt am Main, Magdeburg, Dessau oder Celle, die diese Orte zu den Zentren der Weltavantgarde machten, waren dagegen Sonderfälle. Aus diesem Grund verspricht die Erforschung der Baukunst zwischen 1918 und 1939 in Halle, ein normatives Bild der architektonischen Prozesse dieser Zeit zu liefern. Essentiell für dieses Vorhaben ist die Kontextualisierung des erarbeiteten Inhaltes. Der überregionale Kontext wird in den Wissensgebieten der Architekturgeschichte, Geschichte Deutschlands, Architekturtheorie und Städtebaukunde untersucht. Die Geschichte der Stadt Halle vor dem Hintergrund ihrer Architekturszene, ihrer Institutionen und Ämter, die damals den Städtebau beeinflussten sowie die Rolle der Bauherren, sind wichtige Punkte des lokalen Kontextes. Dieser wird anhand des Überregionalen reflektiert und ausgewertet. Den schriftlichen Ansatz soll eine fotografische Dokumentation der erhaltenen und ausgewählten Bauwerke aus dem untersuchten Zeitraum begleiten. Diese ist als eine typologische, visuelle Analyse des Gebauten geplant, die die eigene Forschungsarbeit unterstützen und dem späteren Leser ein anschauliches Bild vermitteln soll. Final ist ein Modell der Architekturentwicklung in einer deutschen Stadt der Zwischenkriegszeit angestrebt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evamaria Lösche

Promotionsstipendiatin des Studienförderwerk Klaus Murmann – Stiftung der Deutschen Wirtschaft

Zweitbetreuer: Prof. Joachim Driller, Hochschule Coburg

Arbeitstitel: Auf dem Weg in die Moderne. Günther von Pechmann – Sammlungsgründer und Kulturvermittler

Die Dissertation beschäftigt sich mit der Tätigkeit und dem Werk Günther von Pechmanns (1882–1968). Der studierte Volkswirt widmete sich der Vermittlung grundlegender Reformansätze der angewandten Kunst, innerhalb der institutionalisierten Kultur- und Wirtschaftsförderung Deutschlands. Seit der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre trat er für ein allgemeines Verständnis eines erweiterten Qualitätsgedankens als Grundlage schöpferischen Wirkens ein. Durch die Dissertation soll das Lebenswerk einer für die Kulturgeschichte relevanten Figur, anhand von fest umrissenen Themenblöcken untersucht werden. Die tatsächliche Beurteilung seines Wirkens soll sich durch die historische Kontextualisierung in den jeweiligen Themenblöcken ergeben. Besonderes Interesse der Forschung liegt in der Untersuchung der theoretischen wie auch der praktischen Manifestation von Pechmanns Wirken, um damit seine kulturhistorische Relevanz zu belegen. In seinen vielseitigen Positionen – als Gründungsdirektor des Museums Die Neue Sammlung in München, als Direktor der Porzellan Manufaktur KPM in Berlin, als künstlerische Aufsicht über die Kunstfachschulen Bayerns sowie die freie Mitarbeit in Verbänden und Vereinen – wirkte von Pechmann an einer Stärkung der Schnittstelle von Kultur- und Wirtschaftsförderung mit. Die kulturhistorische Bedeutung und Signifikanz werden anhand von Archivalien und seiner Schriften aus Sicht eines aktuellen designhistorischen Diskurses untersucht und nachgewiesen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vivien Nowak

Erich Köhn und Paul Mebes – Architekten des Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin eG (1900-1923)

Die Dissertation untersucht den Beitrag der Architekten Erich Köhn und Paul Mebes zur Berliner Wohnungs- und Stadtbauentwicklung im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin eG (kurz: BWV eG) während der Jahrhundertwende. Durch eine umfassende Recherche, Dokumentation, Analyse und Reflexion wird das Werk beider Architekten monographisch in den architekturhistorischen, institutionellen und politischen Diskurs eingeordnet.

Das Forschungsfeld umfasst die Zeit der Beziehung beider Architekten mit der BWV eG (Erich Köhn: 1900-1906, Paul Mebes 1906-1923) und konzentriert sich konsequent auf die Berliner Projekte, da in der Großstadt zu dieser Zeit ihre Schlüsselwerke für die Wohnungsdebatte entstanden. Der Zusammenhang mit der BWV eG ist Grund für eine gemeinsame Behandlung der Arbeit beider Architekten, die sonst keine weiteren Gemeinsamkeiten aufweisen.

Erich Köhn ist bislang weitgehend unbekannt und nicht aufgearbeitet, während Paul Mebes bereits zu Lebzeiten für seine theoretischen Arbeiten und seine abgeschlossenen Projekte bekannt ist, aber auch hier stammt die letzte umfangreichere Studie aus den siebziger Jahren und erfordert eine eingehendere Untersuchung vieler Aspekte. Es gibt bisher nur vereinzelte Artikel und Forschungsarbeiten über die BWV eG und auch hier fehlt es bisher an einer systematischen Aufarbeitung aus architekturwissenschaftlicher Perspektive.

Das Vorhaben zielt darauf ab, auf der Grundlage einer interdisziplinäreren Erforschung des Werkes beider Architekten die Entwicklung von der „Mietskaserne“ des 19. Jahrhunderts hin zum städtischen Reformwohnungsbau zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu beleuchten und in Zusammenhang mit der Entstehung des Wohnungsbaugenossenschaftswesens zu setzen, kritisch zu diskutieren und zugänglich zu machen. Ziel ist es, nicht nur eine architektonisch, typologisch und städtebauliche Aufarbeitung der Architekten zu leisten, sondern auch durch eine Einbettung in die Umbruchsphase des gemeinwohlorientierten europäischen Wohnungsbaus eine institutionelle und politische Lösung für das Wohnungsproblem durch genossenschaftliche Ansätze zu erforschen. Weiter soll die Frage des denkmalpflegerischen Umgangs mit bedeutendem Architekturerbe sowie nach einer geeigneten Weitereinwicklung von Wohnkonzepten im Bestand bearbeitet werden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------